インフラ整備事業 2025.04.02

● 目次

1.下水道管の老朽化どう対応する?全国的な下水インフラ強化

2.問題発生してからでは遅い!放置のデメリット

3.「予防保全」が現場にもたらすメリットとは?

4.根幹の問題・不良を見つける「管内調査」

・事例紹介①「地盤沈下から空洞発見」/事例紹介②「詰まりトラブルからの木根侵入」

・定期点検をする前に・・・セルフチェック

5.まとめ

都市の下水インフラは、私たちの生活を支える重要な設備です。

しかし、老朽化が進むことで下水道管破損や空洞化のリスクが高まって事故やトラブルが発生しやすくなり、放置すれば大規模な損傷や事故や環境被害を引き起こす可能性があります。

そのため、従来の「事後保全」から「予防保全」へと意識を転換し、見えない下水道管や埋設管の定期点検(調査)とメンテナンスを行うことが求められています。

下水道管の法定耐用年数 標準で50年

そして、多くの下水道管が高度経済成長期(1950年代から1970年代)に整備されたものであり、老朽化が深刻な問題となっています。

これに対応するため、国も「ウォーターPPP(W-PPP)/Water Public-Private Partnership」の導入を本格的に進めており、官民連携による下水インフラの維持管理・更新が求められています。

※下水処理場の機械・電気設備についても、標準耐用年数15 年を経過した施設が約2000箇所(全体約90%)に達している。

実際のところ、下水道管や埋設管の問題は、お客様から見えないところで進行していきます。

そのため、問題が発生して初めて被害の規模や業務への影響を実感するケースがほとんどです。

しかし、トラブルが発生したらどうなるでしょうか?

突然の道路陥没や地盤沈下は、人的被害を引き起こすだけでなく、生産活動にも大きな影響を与えます。

さらに、復旧には膨大な時間と費用がかかるため、老朽化や不良を放置することは大きなリスクとなります。

【老朽化による管内トラブル一覧】

これまでの下水道管や埋設管の維持管理は、トラブルが発生してから修理・交換を行う「事後保全」が主流でした。

しかし、定期的な管内調査を実施することで、劣化や異常の兆候を早期に発見し、事故やトラブルを未然に防ぐことが可能です。これが「予防保全」です。

予知保全を導入することで、不具合や事故の最小化・防止、総合コストの削減、ダウンタイムのリスク回避、計画的な修繕が可能になります。

現状を正確に把握し、トラブルを予測することで、大きな事故が発生する前に対策を講じましょう。

損傷が進行すると、大規模な補修工事が必要になり、トータルコストがかさむが、「予知保全」は計画的な補修が可能になり、突発的な修理費を抑えられる。

老朽化が進行すると陥没や漏水などの事故が発生し、周辺環境や住民に影響を及ぼすが、「予知保全」で下水管の破損による陥没や漏水事故を未然に防ぐことが可能。

老朽化した設備は本来の機能を発揮できず、機能性や耐久性も低下してしまうが、「予知保全」をすることで設備の修繕タイミングを図ることができ、機能回復と管の耐震化が可能。

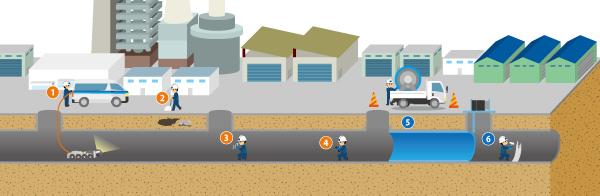

下水道管の状態を調査する方法は、さまざまです。

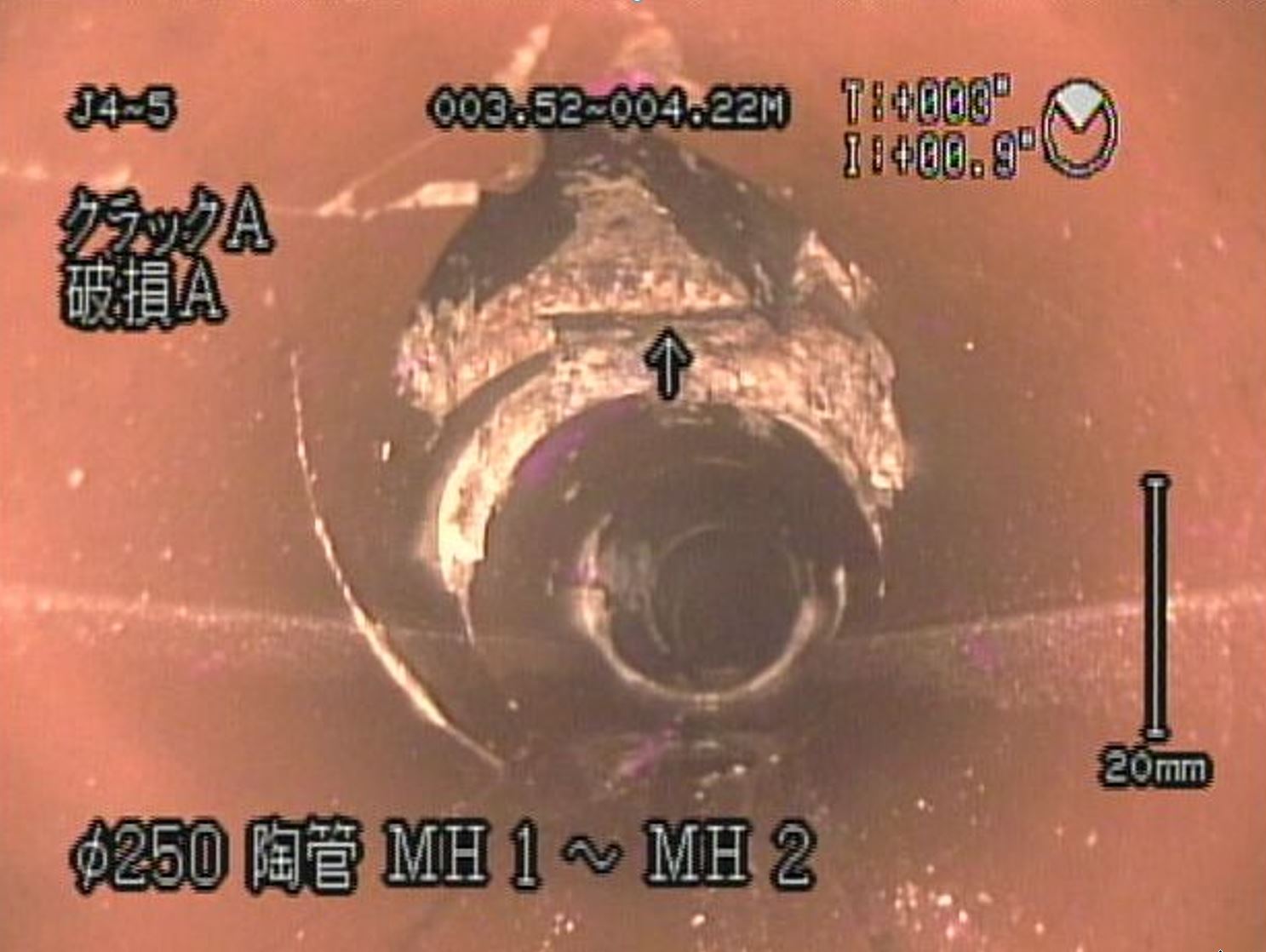

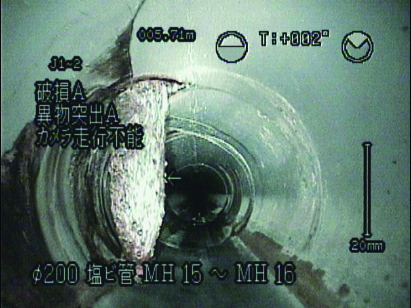

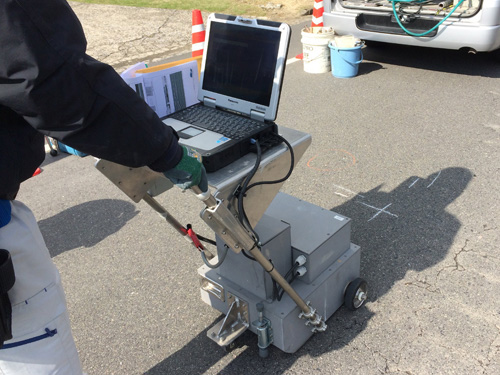

中でも、TVカメラ調査は広く活用されており、管内にカメラを挿入し、映像をリアルタイムで確認することで、内部のひび割れや腐食、異物の侵入状況を正確に把握できます。

展開カメラを搭載した「ロビオン」は、従来の自走式カメラと比較して調査スピードが速く、コスト削減や工期の短縮にもつながります。

▼「ロビオン」については下記コラムへ

新TVカメラ車システム「ロビオン」導入~調査の範囲拡大や調査の質の向上~

では、どのようなことがきっかけで管内調査を行うのでしょうか?

実際の事例をご紹介します。

道路で地盤沈下が頻発していた。

舗装し直しても同じ箇所が再び沈下するため、「何か異常があるのではないか」と相談を受ける。

空洞調査の結果、空洞の存在が判明。

さらに原因を調査したところ、空洞が発生した付近に雨水管が埋設されていることが分かった。

雨水管が原因の可能性が高いため、詳しく調査を実施。取付管(本管につながる部分)の継ぎ手に隙間や破損があり、土砂を引き込んでいることを確認。

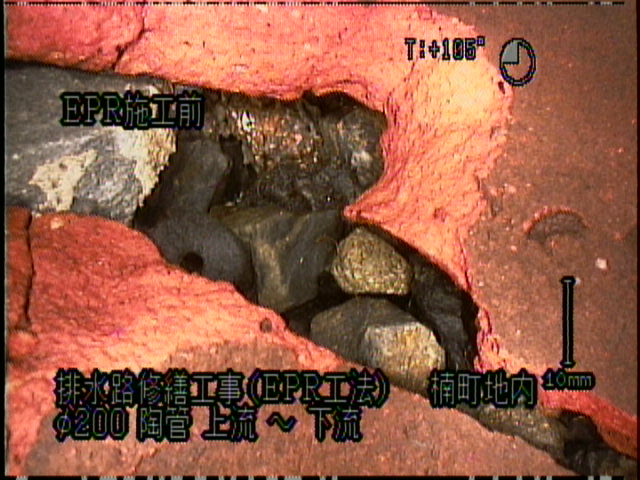

その後、雨水管の補修(管更生)を提案。

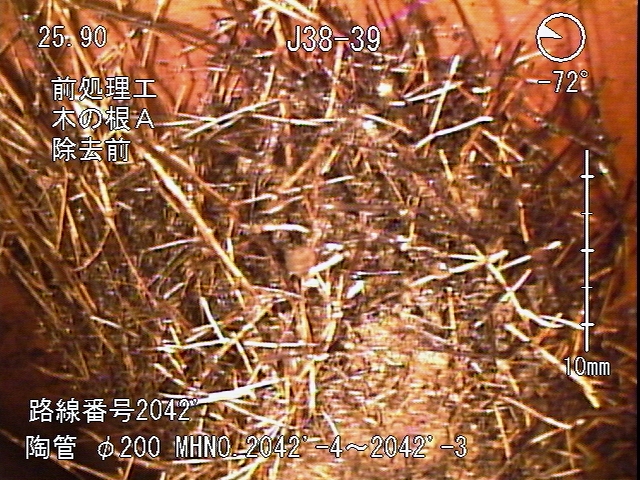

緑地帯に埋設された排水管でつまりトラブルが多発していた。

その都度、緊急対応としてつまり抜きを実施したが、一時的に流れるようにはなるものの根本的な原因は特定できていなかった。

「他に原因がないか調査してほしい」と相談を受ける。

TVカメラ調査の結果、管内に大量の木根が侵入していることが判明。

※緑地帯では、管のつなぎ目から木根が入り込む事例が多い。

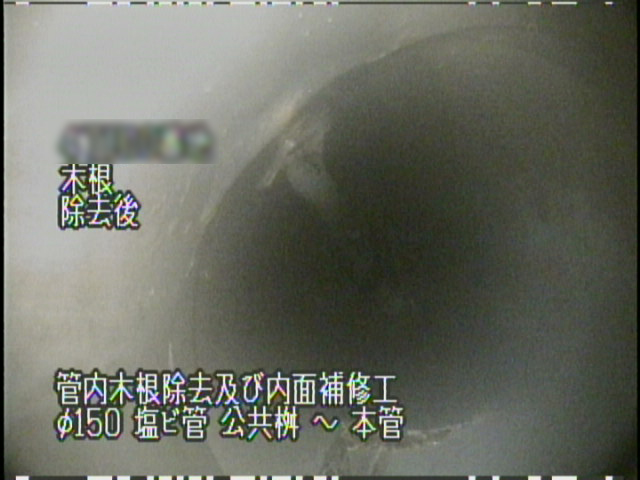

木根除去を実施し、根本原因を解決。

現在は再侵入を防ぐため、つなぎ目を塞ぐ管更生を提案。

まず、現状を把握しましょう!

次のチェックリストで1つでも気になることがあれば、定期点検をお勧めしております。

現状把握でトラブルを予知し、大きな事故が発生する前に解決策をご提案いたします!

東産業では、埋設管の状態や周辺の状況に合わせて、特殊工法で「更生・修繕工事」を施工いたします。

▼更生・修繕工事については下記コラムへ

従来の「事後保全」から、計画的な「予防保全」へシフトすることで、コスト削減、事故防止、インフラの延命が可能になります。下水道管や埋設管の状態を定期的に把握することで、より安全で持続可能なインフラ管理が実現できます。

また、国も「ウォーターPPP」の導入を推進しており、官民が連携して下水インフラの維持管理に取り組む時代へと移行しています。

自治体や企業が率先して「予防保全」を導入し、健全な下水インフラを維持することが、私たちの安全で快適な生活を支えることにつながります。

お客様の事業形態によって提案できるプランはさまざまです。

現状をしっかりと見極め、最適なプランをご提案できるよう、しっかりとヒアリングを実施したうえで、計画から運用まで一生涯のサポートをさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

まずは気軽にお問い合わせください。

ハッシュタグから記事をさがす